“第二届国际作曲技术理论专题交流季暨弗兰克尔学术研讨会”纪实报道

时间:2019-04-01

来源:作曲系、中国乐派高精尖创新中心

作者:吴京津 来源:作曲系、中国乐派高精尖创新中心

时间:2019-04-01

来源:作曲系、中国乐派高精尖创新中心 作者:吴京津 来源:作曲系、中国乐派高精尖创新中心

“第二届国际作曲技术理论专题交流季暨弗兰克尔学术研讨会”纪实报道

时间:2019-04-01

来源:作曲系、中国乐派高精尖创新中心 作者:吴京津 来源:作曲系、中国乐派高精尖创新中心

2019年3月28日上午,由中国音乐学院主办,中国乐派高精尖创新中心和中国音乐学院作曲系共同承办,维也纳音乐与表演艺术大学exil.arte中心协办的“第二届国际作曲技术理论专题交流季暨弗兰克尔学术研讨会”在中国音乐学院拉开帷幕。

开幕式上,全球音乐教育联盟主席、中国音乐学院院长王黎光教授代表学校致辞,向受邀参加活动的国内外专家与学者表示热烈欢迎。他首先指出,本次研讨会的主题围绕犹太籍作曲家沃尔夫冈·弗兰克尔展开。从1941至1947年这段时期,德国的犹太籍作曲家弗兰克尔在上海和南京教授了一大批学生,其中包括桑桐、王震亚、罗忠镕、段平泰、黎英海、谭小麟、周广仁等多位在中国近代史上具有影响力的艺术家与教育家。可以说,弗兰克尔对20世纪40年代中国专业作曲和作曲理论、创作和创作实践以及对中华人民共和国成立后的音乐人才培养具有意义深远的影响,对中国的音乐教育做出了重要的贡献。他进一步指出,中华民族和犹太民族有着非常友好的经历,而这两个民族也一起创造了包含艺术教育和艺术创作的世界文明。今天我们在这里召开研讨会的重要目的,不仅是在文化艺术方面达成共识,使我们的教育进一步推广,更重要是把我们的美学思想和作曲技术手段融合在一起,共同创造各具特色的作曲技术理论并且将其以文化艺术作品的形式奉献给当代人民。开幕式由中国音乐学院作曲系系主任金平教授主持。

本次交流季汇聚了来自奥地利、维也纳以及中国各专业院校作曲技术理论学科的专家与学者,大家围绕德国作曲家沃尔夫冈·弗兰克尔的音乐创作、音乐教学、音乐活动,以及他的作曲技术与音乐思想对中国音乐创作与教育发展的影响展开了深入的探讨与交流。

开幕式过后,精彩纷呈的主旨发言在中国音乐学院新综合教学楼811正式开始。第一位发言人是来自中央音乐学院的汤琼教授,她的发言题目为“不应被忘却的音乐家、作曲教授——沃尔夫冈·弗兰克尔”。汤琼教授通过一系列资料的展示,为大家详细地介绍了弗兰克尔的创作以及教学,特别是其于1941—1947年在上海的教学工作,其中包含他在教学中所教授的课程以及教材的使用。汤教授介绍到,他的学生来自作曲、指挥以及表演等多个专业方向,同时他也是继黄自之后又一位担任理论作曲全部课程的教授,这充分体现出弗兰克尔的教学理念是将教授课程与创作紧密相连。一位优秀的作曲理论教师,不仅限于作曲技术理论的讲授,而必然涉及青年学生创作观念、审美趣味等方面的启发和培养。汤教授表示,弗兰克尔以他德奥音乐传统基础上的创作发展精神启发了中国的学生,他的教学、他的探索创新的思想对刚起步的中国专业音乐学院的学子们影响深远。因此,弗兰克尔是一位不应忘却的犹太音乐家、作曲教授!

中国音乐学院的王萃教授以“中国近现代音乐史的一个重要转变——弗兰克尔在上海”为题,将弗兰克尔在上海期间从事的音乐教育活动及其音乐创作作为切入点,一方面为我们解析了弗兰克尔在上海期间,中国文化相关题材及内容的作品创作,另一方面阐述了其作为上海国立音专的教授,所讲授的作曲相关理论课程对后世产生的深远影响。首先,王萃教授介绍了弗兰克尔在1941年创作的《三首管弦乐歌曲》,该作品采用了三首中国著名的古诗词,运用十二音作曲技法进行创作,从音乐中的主题设计、具体结构到核心音调逐一进行详细分析。进而又以弗兰克尔在1917创作的《中国风格》为例,为大家展示其运用调性音乐写作手法而创作的作品,作品彰显出符合时代特征的晚期浪漫派音乐风格。她指出,通过两首作品可以看出弗兰克尔是一位能够驾驭不同音乐风格的作曲家,也可以看出他对中国文化的热爱。同时,王教授强调,从作曲的教学角度出发,弗兰克尔在中国作曲技术理论的全覆盖教学模式也对中国当今音乐院校的教学改革给予了一定的指导意义。

来自维也纳音乐与表演艺术大学的杰罗德·格鲁伯教授带来了对“阿尔诺·勋伯格的学生和追随者”的探讨。他首先对勋伯格进行了简要地介绍,并且指出勋伯格的思想和音乐深深地影响了与他同时代的音乐家、作曲家、哲学家和画家。作为教师,勋伯格曾在维也纳、柏林和洛杉矶担任作曲老师,学生中较为著名的有阿尔班·贝尔格、汉斯·艾斯勒、鲁道夫·科利什、维克多·乌尔曼、安东·冯·韦伯恩和埃贡·韦尔斯等。格鲁伯教授与我们分享了他多年的研究成果,详细介绍了勋伯格与其学生之间的教学状态以及这些学生在音乐界的发展和对勋伯格音乐思想的传承。同时他也指出,沃尔夫冈·弗兰克尔是勋伯格思想的追随者,并以他的作品《三首管弦乐歌曲》为例,介绍了弗兰克尔的音乐创作与生活。格鲁伯教授表示,虽然到目前为止我们还没有任何文件证明他与勋伯格及其学生在柏林或洛杉矶有过接触,但勋伯格的音乐作品一直影响着弗兰克尔的创作。

在下午进行的专题发言环节,来自奥地利的音乐学家乌尔丽克·安东、哈尔滨音乐学院副院长陶亚兵教授、中央音乐学院的蒲方教授以及上海音乐学院副研究员肖阳,围绕犹太籍音乐家对中国音乐的影响问题进行讨论。

首先来自奥地利的音乐学家乌尔丽克·安东女士,以“目的地上海——流亡音乐家和艺术家”为题,主要围绕二战期间移民至中国的犹太籍音乐家,他们在上海的生活情况与社会背景,流亡上海期间的文化活动,该时期西方音乐在上海的传播情况,以及由犹太人组织发展的机构建设四方面展开讨论。安东教授指出,流亡到上海的犹太人大多居住在虹口地区,他们在这里不仅开展商业同时通过剧院表演、建立图书馆、开设成人教育中心等方式传播欧洲的文化。同时,犹太移民在这里成立了上海交响乐团以及上海国立音专,特别是音乐家弗兰克尔、阿德勒和维滕贝格,他们在国立音专的教学不仅丰富了上海的音乐生活,而且还通过作品影响了中国未来的音乐发展。最后安东教授表示,上海是一座具有包容态度的城市,能够融合外族文化并且建立一种新的文化现象,犹太人的音乐活动能够在这里得到发展,离不开中国人对其的帮助与包容。

陶亚兵教授的发言题目为“简述犹太音乐家在哈尔滨的生活和西方音乐在中国传播的进程”,陶教授的发言扩大了本次讨论的范围。首先他指出,哈尔滨在上世纪上半叶和上海一样,曾是世界犹太人风雨飘摇中的“诺亚方舟”和温馨港湾。有一大批犹太籍音乐家来到中国,以哈尔滨和上海为中心辐射至全国各地,在中国近代音乐发展中具有重要意义,对于他们身份的认定问题应该给予重视。他以近代声乐的奠基人苏石林、中国小提琴教父特拉赫金伯格以及我们熟知的齐尔品为例,提出对这些曾在中国教学中作出重要贡献的犹太籍音乐家的身份应该得到更加严谨的界定。其次,他从弗兰克尔在中国的教学以及生活引发出中国对西方音乐文化认识过程的再思考,即从猎奇、求知到认同。陶教授认为,在这一时期来自欧洲各国的犹太人在这里生活居住,也在这里传播西方音乐文化,这是一段值得回顾与深入研究的音乐历史与现象。

蒲方教授以“20世纪40年代中国音乐(创作)概观”为题展开阐述,她强调本次发言将从历史层面出发,对该时期的音乐创作进行简要地梳理。首先,她将该时代的中国历史背景进行概述,进而将该时期的作曲家分为以贺绿汀、刘雪庵、陈田鹤等为代表的本土培养组;以冼星海、郑志声、陈德义为代表的海外归来组;以及以陈歌辛、黎锦光为代表的流行乐界组。同时为与会的学者分享了该时期的各类创作,其中包含艺术歌曲、合唱、大合唱、钢琴、小提琴、管弦乐、室内乐以及歌剧等体裁,对其中经典作品如郑志声的《满江红》、王义平的《恐龙》、马思聪的《第一交响乐》等作品进行了详细解析。蒲方教授最后总结到,在40年代中国的音乐总体面貌是呈上升状态,在音乐创作中开始关注民间音乐,作曲技术也不断融合并且音乐的社会普及面也在快速地扩大。

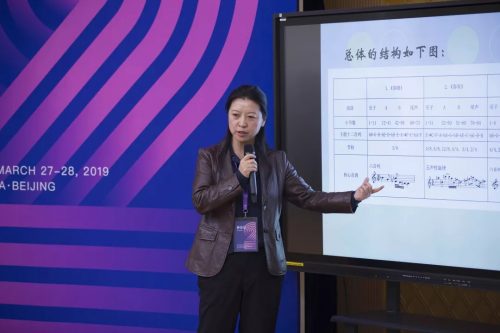

本次研讨会的最后一位发言者是来自上海音乐学院的副研究员肖阳,以题目“从20世纪40年代国立音专外籍教员看犹太音乐家对中国音乐教育的历史贡献及当下意义”展开讨论。发言中主要基于历史文献,围绕这一时期国立音专外籍教员的相关教学演出活动展开介绍,探讨犹太音乐家群体对中国音乐教育事业所产生的历史贡献以及对当下发展的借鉴意义。肖阳对这一时期在国立音专的多位外籍教员进行了详细地介绍,其中包括小提琴教师富华、钢琴教师查哈罗夫、声乐教师苏石林等。进而通过史料展示他们在上海教授的课程,主要分为普通基本科目(公共基础课)、音乐基本科目(专业基础课)和分组专门科目(专业课)三大类。她认为,在20世纪40年代,上海的犹太难民人数急剧增多,国立音专的外籍教员基本由犹太音乐家担任,这些外籍教员一直是国立音专师资队伍中的有力支撑,教授的学生多成为中国近代杰出的音乐艺术家以及教育家。由此肖阳提出,弗兰克尔对中国音乐教育的历史贡献应该给予更多的关注。

在一天的讨论中,来自国内外的专家学者围绕犹太籍音乐家沃尔夫冈·弗兰克尔,着眼于其对中国作曲技术理论、音乐创作以及音乐教育的历史贡献,分享了宝贵的研究成果。同时更加荣幸的是,本次研讨会邀请到了弗兰克尔的学生段平泰先生。在讨论期间,段先生为与会者展示了有关弗兰克尔在中国的两本书籍,他认为这为历史提供了充分的见证,见证弗兰克尔对中国音乐发展的重要意义。

本次研讨会实际上是第一届作曲技术理论专题交流季的延续,来自中西音乐界的专家与学者通过交流与探讨架起文化的桥梁,进而探寻国际作曲技术理论未来的发展路径。